なぜその研究を始めたのか?

~イグノーベル賞の”くだらない”受賞一覧から考えてみよう~

ナレッジ

目次

「研究」と聞いてどのようなイメージを持つでしょうか?

もちろん人によって違うと思いますが、「難しい」「理解できなくてつまらない」と思う人も多いでしょう。学術的に権威のある賞を取った研究も、すこし近寄りがたい印象を持つかもしれません。

そんな中、研究のテーマを聞いて「なにそれ?面白そう!」と多くの人が感じる賞をご存知でしょうか。

それが「イグノーベル賞」です。

今回は面白い研究の最高峰・イグノーベル賞についてご紹介します。

イグノーベル賞とは

ノーベル賞のパロディーとして始まったイグノーベル賞。まずは、そのモデルとなっているノーベル賞について少し説明します。

学術的に権威のある賞の中でもノーベル賞は、あのダイナマイトを発明したスウェーデンの発明家アルフレッド・ノーベル氏の遺言に基づいて、1901年から授賞が始まった最も権威ある賞の1つです。*1

毎年日本人の受賞者が出ると、多くのメディアで取り上げられるためその存在をご存じの方も多いでしょう。

では、「イグノーベル賞」について知っている方はどれくらいいるでしょうか。

イグノーベル賞は、1991年にマーク・エイブラハムズ氏によって設立された賞で、「人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究」に与えられる賞です。

マーク・エイブラハムズ氏はユーモア系科学雑誌「IMPROBABLE RESEARCH」(風変わりな科学雑誌)の共同設立者であり編集長で、毎年ハーバード大学で開催される授賞式ではMCも務めています。*2

イグノーベル賞の授賞式は毎年秋に行われており、「裏のノーベル賞」とも呼ばれています。マーク・エイブラハムズ氏を筆頭としたイグノーベル賞委員会によって受賞者が選出されます。

「イグノーベル」という言葉自体は造語で、ノーベル賞のオマージュであることと、「ignoble(崇高さにかける)」という単語が由来になっています。*3

イグノーベル賞は人々を笑わせる賞だけあって、受賞するともらえるオブジェにも「人を笑わせよう」という意気込みが感じられます(図1)。*3

出所)IMPROBABLE RESEARCH「About the Igs」

https://improbable.com/ig/about-the-ig-nobel-prizes/

この賞を渡すのはノーベル賞の受賞者です。

授賞式は観客が舞台に向かって紙飛行機を飛ばすことで始まるのですが、この紙飛行機を片付けるのもノーベル賞受賞者の役割です。

授賞式ではイグノーベル賞受賞者によるスピーチが行われますが、制限時間をすぎると「ミス・スウィーティー・プー」と呼ばれる8歳の女の子がやってきて「もうやめて。飽きた!」と言ってスピーチを遮ります。*3

イグノーベル賞の公式ホームページにも授賞式の様子が掲載されていますが、壇上にいる人は一様に楽しそうです(図2)。

出所)IMPROBABLE RESEARCH「About the Igs」

https://improbable.com/ig/about-the-ig-nobel-prizes/

イグノーベル賞は、授賞式や与えられるオブジェに至るまでユーモアがたっぷり詰まっています。

日本は多数のイグノーベル賞受賞者を輩出

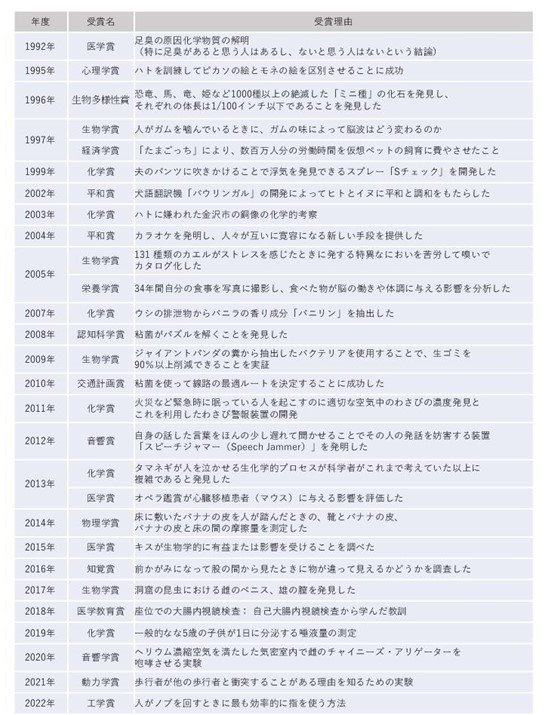

このイグノーベル賞は、表1に示すとおり2007年から2022年まで16年連続で日本人が受賞しています(表1)。*4

参考)Ig® Nobel Prize Winnersに掲載された情報から筆者が作成

https://improbable.com/ig/winners/

これらの研究はその個性的な内容からどれも興味を引きます。

筆者は、子どもの頃に流行っていたたまごっちやバウリンガルを非常に懐かしく感じました。

特にたまごっちは、社会現象になったと言っても過言ではなく、発売当時はテレビで頻繁に取り上げられていたことを覚えています。

たまごっちやバウリンガルは学術的な研究ではありません。本来であれば研究として評価されることはありませんでした。

イグノーベル賞は、新しい着眼点を持ちつつも残念ながら埋もれてしまう発想に光を当てる賞でもあるのです。

研究における面白さと笑いの効果

上記で紹介したように、どの研究も非常にユニークです。

受賞理由を見ても

「『足臭があると思う人はあるし、ないと思う人はない』ってどういうこと?」

「ハトにピカソとモネを区別させてどうなるの?」

と思われるかもしれません。

しかし、一方で

「面白そう」

「なんでこんな研究をしようと思ったんだろう?」

「オペラ鑑賞が心臓移植したマウスに与える影響を調べているけど、人間の場合はどうなるんだろう」

と様々な疑問や興味が湧いてきませんか?

また、イグノーベル賞は社会的背景を考慮したテーマが選ばれることがあります。

例えば、2020年の医学教育学賞は「新型コロナウイルスのパンデミックを利用して、科学者や医者よりも政治家が生と死に即効性があると世界に知らしめた」という研究が受賞しています。*4

これこそが、イグノーベル賞の狙いです。

「なぜ?」「どうして?」「どうなるの?」という疑問や社会的問題は、人々に「考える」ことを促します。

一般的に研究というと「難しい」「専門的」というイメージがあり、多くの人にとってとっつきにくいものです。そこに笑いが加わることで、研究に対して親しみを感じ、興味を引くことができます。

面白いと思って考えることが、新しい着眼点を生み出すことに繋がるのです。

面白いだけでは終わらない研究

イグノーベル賞の授賞式は受賞者のスピーチもユーモアたっぷりです。

しかし、イグノーベル賞を受賞した研究者は、面白い研究だけやっているわけではありません。過去にはイグノーベル賞を受賞し、ノーベル賞も受賞した研究者もいます。

2000年に磁石を使ってカエルを浮遊させることに成功し、物理学のイグノーベル賞を受賞した オランダのアンドレ・ガイム氏は2010年にノーベル物理学賞を受賞しています。

2010年のノーベル物理学賞の受賞理由は、「グラフェン」という非常に強度があり薄いシートを簡単に作る方法を編み出したことです。

グラフェンとカエルの浮遊には関係がないものの、ガイム氏はノーベル賞受賞発表後のインタビューで「イグノーベル賞を受賞したことは誇りに思っている」とコメントしています。*3

これとは逆に、先に学術的に脚光を浴びたあとにイグノーベル賞を受賞した事例もあります。

タマネギが人を泣かせる生化学的プロセスは科学者がこれまで考えていた以上に複雑であると発見し、化学賞を受賞したハウス食品グループの今井真介氏は世界最高峰の英科学誌「ネイチャー」に論文が掲載されています。

1991年ごろ、今井氏はタマネギとニンニクを混ぜて焙煎すると、飴色にならずに青緑色になる現象について調べていました(図3)。*5

出所)今井 真介「タマネギ催涙因子合成酵素の発見とその関連研究」日本食品工学会誌 Vol.16, No.2 p181

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsfe/16/2/16_181/_pdf

研究の結果、タマネギだけが含む酵素「LFS」を発見。結果をまとめ論文を投稿したところ、2002年にネイチャーに掲載されました。

既に知られていた「アイリナ-ゼ」という酵素と、新しく発見したタマネギの酵素「LFS」が涙を誘う物質を作ることがわかり、イグノーベル賞も受賞しています。*5

このように、面白い研究だから学術的価値がないというわけでは決してありません。

好奇心の力

世の中には様々な研究があります。研究に取り組む理由も「仕事だから仕方なく」「先生から与えられた課題だから」など様々でしょう。

仮に受動的に始めた研究であっても、実験から得られた結果が予想に反していれば、「なぜ?」「どうして?」「どうなるの?」という疑問が湧いてきませんか?

この疑問を解明したいと思う好奇心があるからこそ、様々な研究が行われ科学や社会の進歩に繋がっているのではないでしょうか。

一方で、私達は「研究」と聞くと「その研究は私達の生活にすぐ役立つものなの?」と思いがちです。

しかし、研究を始めた時点では役に立たないと思われたものでも、後にイノベーションを生み出すこともあります。

イグノーベル賞で取り上げられる研究は一見奇妙に見えますが、このユニークな着眼点が人間の探究心や知的好奇心をくすぐります。これまで「変な研究」で片付けられていたものでも、イグノーベル賞によってスポットライトが当たることで私たちに新たな視点をもたらしているのです。

また、イグノーベル賞とノーベル賞をW受賞しているアンドレ・ガイム氏も 「偉大な技術的、科学的ブレークスルーのほとんどは、登場した当初は笑われていた。パンに生えたカビを見つめる人がいるのを人々は笑ったが、それがなければ抗生物質もなかっただろう」と述べています。*6

今までにない斬新なアイデアは、時として大衆から受け入れられません。イグノーベル賞は、このような固定観念に支配された人々に一石を投じている賞とも言えます。

2023年のイグノーベル賞も秋に発表される予定です。

2023年も日本人が受賞し、17年連続受賞を達成するのでしょうか。

引用・参考文献

*1

出所)NHK「ノーベル賞って、なんでえらいの?」https://www3.nhk.or.jp/news/special/nobelprize/2019/article/article_04.html

*2

出所)朝日放送テレビ「イグ・ノーベル賞の世界展 2022」

https://www.asahi.co.jp/event/ig2022/

*3

出所)「ヘンな科学 "イグノーベル賞" 研究40講」五十嵐 杏南著

p.4-p.7,p.176-p.178

*4

出所)IMPROBABLE RESEARCH「Ig® Nobel Prize Winners」

https://improbable.com/ig/winners/

*5

出所) 日本経済新聞「涙出ないタマネギ・たまごっち...余裕が生んだ発明」https://www.nikkei.com/article/DGXZQOKC2640K0W1A720C2000000/*6

出所)The Guardian「Here come the prize idiots」

https://www.theguardian.com/technology/1999/sep/30/onlinesupplement10

フリーライター

田中 ぱん Pan Tanaka

学生のころから地球環境や温暖化に興味があり、大学では環境科学を学ぶ。現在は、環境や農業に関する記事を中心に執筆。臭気判定士。におい・かおり環境協会会員。